こんにちは、日向です。

昨日は、駆け足で多賀城市のツタヤ図書館でみつかったISBNについての謎を5回にわたって振り返ってみました。

結論部分は、最後にさわりだけ書いておきましたが、もちろん、このあとが本論です。

すでに、ビジネスジャーナルに発表しているのですが、ネットニュースはあまり長すぎると読まれない等の制約があるため、該当記事では、結論部分も、できるだけ短くまとめられています。

そこで、今回は、かなり文体がしつこいのですが、短くする前の記事を以下に全文を掲載しておきます。

なお、誤解のないように、あらかじめお断りしておきますが、以下の内容は、図書館に古本を入れることの是非を論じたものではありません。

あくまで「新刊リスト」と称した中に存在した古本ではないかと疑われるISBNについて調べたものであることを付け加えておきます。(記事内容は、すべて2017年当時のデータに基づくもの)

よろしく御願いいたします。

CCCからの回答

ここまで信憑性が高まれば、あとは、当事者を直撃するのみである。

そこで、まずCCCに対しては、「多賀城市立図書館の新刊選書リストに中古が混入している疑惑がある」ことを伝えて、「新刊に中古が混入していないか確認してほしい」と問い合わせてみた。

また、今回の多賀城市立図書館の開館準備において、どこから何冊購入したのか、その詳細をすべて開示するよう求めた。

しかし、同社からは、「そのような事実は、ございません」、購入先の詳細についても「お出しすることはできません」と、にべもない回答がきたのである。

違法行為の疑いをかけられている当事者だから、そのような回答になるのは、ある意味、仕方ないのかもしれない。これは、予測通りである。

むしろ事実解明のカギを握っているキーマンとして期待していたのは、市教委が新刊の購入先として明確に認めていた専門企業のTRC(図書館流通センター)である。

第三者には開示しない

同社には、新刊に中古が混入している疑惑があり、その証拠となるデータを確保したことを伝えたうえで、「CCCは、多賀城市立図書館の新装開館用に、新刊を約2万冊購入したとしているが、それは事実か? また、それについて最終的な購入冊数を開示してほしい」と問い合わせてみた。

もし、同社が「いえ、うちは1万冊しか売ってません」と答えれば、「新刊」と称して「中古本」を1万冊購入したことになる。さらには「一冊も売ってません」となったら、「疑惑」ではなく、犯罪行為が完全に立証されたことになるのだが…。

TRCからの回答は、驚くほどアッサリしていた。

「確かに、CCCから発注を受けて、多賀城市には2万冊以上入れています。昨年11月くらいから発注を受けて、今年2月末までに、装備も終えてすべて納本を完了しています」(広報部)

具体的に、何冊納本したのかなど、それ以上詳しい取引内容については「注文内容を第三者に伝えることは、信用問題になる」とのことで、開示を完全拒否した。しかし、多賀城市では、平成27年度に、閉館前の旧図書館でも蔵書購入していたため、「2万冊以上」というだけでは、CCCが潔白である証明にはならない。また、詳細データが開示されなければ検証もできない。

東京の図書館をもっとよくする会の池沢昇氏は、この結果を次のようにみる。

「TRCが真実を述べていることの蓋然性は、高いと思います。11月というのは、教委選書の第1回目の新刊発注(第4回選書リスト)の時期と符合します。納入冊数も符合します。ただ、古い本が多いため、絶版・品切れで新刊書の入手ができないものも多く出ています。納品された本のすべてが新刊書なのか全く分かりません」

では、あれだけネットオフのデータと酷似していた選書リストは、どうとらえればよいのだろうか。池沢氏は、ここから、とんでもなく非・常識なストーリーを述べ始めた。

「ネットオフは、リストが整備され、チェックするだけでリストを作りだすことができますので、そこにチェックを入れて選書リストを作らせ、TRCに発注したんだろうと思います」

中古リストで新刊購入

耳を疑うような発言である。なんとCCCは、中古書店の在庫データを元にしたリストを市教委に承認させたうえで、こともあろうに、それで図書館のプロであるTRCに投げて、新刊を発注した可能性があるというのだから。

もし、それが事実だとしたら、中古リストで新刊を買うなんて、いまだかつてどんな図書館でも手を染めたことのない、「市民への最大級の裏切り行為」ではないか。

前後の状況を考えれば、あながち荒唐無稽な話とは言えず、むしろ、それによって、これまで不思議に思ってきたさまざまなことが、腑に落ちるようになってきた。

2015年1月にCCCが見積書を提出した時点では、追加蔵書購入数は3万5000冊で、新刊と中古は、それぞれ1万7500冊ずつ。新刊・中古の割合は半々だった。

その後、なぜか方向転換され、第一回めの選書リストが市教委に提出された6月時点では、

「新しい本6割程度(2万1000冊)、中古本4割(1万4000冊)」

と、新刊部分が3500冊も大幅に増えていたのである。(市教委が、あえて「新刊」とは言わず「新しい本」としているところに、何か別の意図があることも見え隠れする)

市教委とCCCとの間で、いったいどんなやりとりがあったのかはわからないが、ただでさえ、短い期間に新刊を大量に手配してしていかねばならないときに、突然何千冊も新刊を増やすことになったのだから、CCCとしては、たまったものではなかっただろう。

すでに選書リストは、ほぼ準備されていたはず。いまさら、新刊の選書リストをゼロから作成していたのでは大変な作業だ。それより何より、図書館に入れる新刊を大幅に増やすとなると、併設の蔦屋書店の売上に大きな影響を与えかねない。

そうしたなかで行われたのが、一度宙に浮いてしまった中古本の選書リストを捨て去るのではなく、後半の新刊編の選書に、無理やり突っ込む方法ではなかったのか。

そう考えると、「新刊なのに、なぜこんなに刊行年が古い本が多くあるのか」「なぜこんなに魅力のない売れ残り本が多いのか」など、それまで疑問に感じていたいくつかのことの説明がすべてつく。

高い金を使って安物を買う

もし、CCCは、中古書店の在庫リストを元に選書しただけで、実際に購入したのはすべて新刊だったとしても、それをもってして、偽装はなかったのだから、コンプライアンス上は「まったく問題なし」という意見を池沢氏は、厳しく批判する。

「CCCの新刊選書のほとんどを、新古書を対象に行ったのではないかと思います。高い金を使って安物をかったことになります」

鮮度の高い新刊を大量に入れる絶好のチャンスだったにもかかわらず、それをいとも簡単にフイにし、わざわざ古本屋の在庫リストから選んだような本ばかりを、新刊で注文していたとしたら、市民に対する背信行為ではないだろうか。

リストでは、100円未満の価格がついていたものも、片っ端から2000円で買ったケースも数多くあったのかもしれない。

いずれにしろ、市民にとって残念だったのは、新図書館に、書店に並んでいるのと同じような新鮮な新刊が大量に配架される情景が、きれいに消え去ったということである。

逆の立場からみれば、中古リストで新刊を買うことで、図書館の蔵書と書店の陳列商品との差別化がしっかりとでき、併設の蔦屋書店への影響を最小限抑えることにCCCは、見事に成功したとも言えるのだろう。

もし、図書館側に、住民ニーズのより高い最新刊が2万冊も入っていれば、新刊書店の魅力は、相当に色あせていたはず。図書館は、カフェの借景としてお洒落な空間を演出してくれれば、それでいいのだから。

新刊なのにまるで中古本

そこで、筆者は、再度CCCに対して「ネットオフ中古データを元に選書したリストによってTRC等に新刊の注文を出したのではないか」という内容の質問をしたところ、「いただきました件ですが、事実ではございません」とだけ返答があった。

また、ネットオフを運営する(株)リネットジャパンに対しては、CCCから発注を受けて多賀城市立図書館へ納本した事実や、詳細な納本冊数のほか、選書リストの元となるデータを作成したのかどうかなどを問い合わせたが

「取引相手方であるCCC様や関係各所への確認がが必要のため、もうしばらく時間を頂戴したい」という主旨の返答があったきり、その後、音沙汰なしだった。

CCCがネットオフの中古データをもとに新刊を選書したのは、まったくの事実無根だったとしても、新刊なのにまるで中古本のような選書になっているのは、まぎれもない事実である。

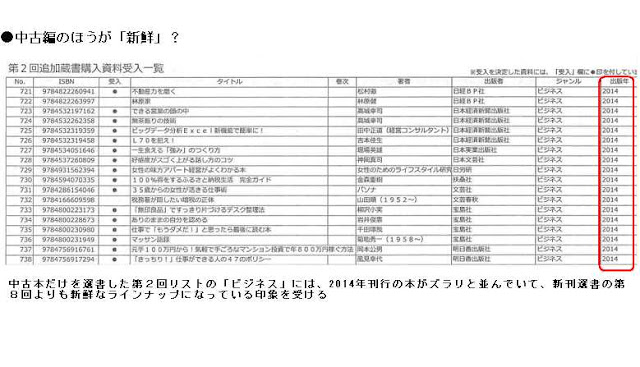

下の表をみてほしい。第8回選書リスト中にある「ビジネス」の一部を抜き出したものである。刊行年後5~10年以上経過したものがズラリと並んでいる。かつて話題になった本が多数含まれているが、数年では古さを感じない「文学」などと違って、「鮮度が命」の「ビジネス」にとって、刊行年の古さは致命的だ。

おそらくこれだけ古いビジネス書を新刊で新たに大量購入する図書館は、日本全国どこを探してもほかにはないだろう。古くなった本を廃棄する「除籍リスト」と言っても通るというのは、さすがに言いすぎすかもしれないが、「古本屋の店頭在庫」に酷似しているのは確かである。

新刊書籍を販売している蔦屋書店の在庫とできるだけかぶらないよう、図書館の蔵書に書店にはない新刊を大量に選書しようとしたら、自動的にこうなるのだろうか。もし、図書館に入れる追加蔵書の新刊2万1000冊すべてを最新刊にしていたら、蔦屋書店との違いがまったくわからなくなり、同じ施設内での書店経営は成り立たないのかもしれない。

追加蔵書購入の原資は、市民が納めた税金である以上、CCCは、これらの疑念を晴らすべく、図書の詳細な納本状況について積極的に情報開示すべきである。

CCCが運営するツタヤ図書館については、13年の武雄市図書館、15年の海老名市立中央図書館と続いた2例ともに、さまざまな不祥事や疑惑が次々と報道されているが、個々の案件について市当局、指定管理者ともに、市民に対しての説明は不十分で、結局すべてのことがうやむやのまま今日まできてしまったと感じている人は少なくないだろう。

それにもかかわらず、同社は、岡山県高梁市を皮切りに、山口県周南市、宮崎県延岡市と、新たに公共施設の指定管理者としての運営を開始することが決まっている(延岡市は、図書館ではなく、ブックカフェ)。今後も、ツタヤ図書館は、全国各地で増殖することが予想され、いずれあなたの街の図書館も、突然「ツタヤ化」される日が来るかもしれない。決して、ひとごとではないのだ。

あなたは、地元に作られた新しい図書館が、見た目がいくら素晴らしくても、市民に対して説明責任を十分に果たさない事業者に運営を任せることを是とするだろうか。(了)

追記 その後CCC指定管理の図書館において、中古本が選書された事実は確認できていない。